Depuis 2015, nous constatons une raréfaction des poissons plats en Manche Est, fragilisant les activités de pêche des fileyeurs. Une étude britannique publiée récemment (Enever et al. 2022) a démontré que la lumière blanche permettait d’attirer des coquilles Saint-Jacques dans des casiers.

Sur la base de cette étude, le FROM Nord souhaite poursuivre les recherches sur le casier pour accompagner les fileyeurs-caseyeurs des Hauts-de-France dans la diversification et la pérennisation de leur activité.

En partenariat avec ILVO (Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food), le FROM Nord a lancé en 2024 le projet POLUX (POt = Casier ; LUX = Lumière).

Partenaires du projet :

Les partenaires s’intéressent à la lumière associée à une méthode de pêche à faible empreinte environnementale : le casier. En étudiant l’impact de la lumière sur les espèces capturées, ils chercheront à améliorer le casier dans l’optique de favoriser une pêche durable.

Les trois objectifs suivants ont été fixés : améliorer la sélectivité du casier, valoriser de nouvelles espèces et augmenter l’attractivité du secteur.

POLUX est cofinancé par l’Union européenne à travers le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes, la Pêche et l'Aquaculture (FEAMPA) et la Région Hauts-de-France

Le projet POLUX se déroule en plusieurs étapes :

1. ILVO étudie le comportement des crustacés en bassins vis-à-vis de la lumière (attraction, aversion).

2. Développement de casiers adaptés aux espèces cibles (coquilles Saint Jacques + crustacés, bouquet, seiche et encornet).

3. ILVO forme cinq pêcheurs adhérents du FROM Nord à collecter des données avec les casiers associés à la lumière en mer.

4. En autonomie, les pêcheurs formés réalisent les tests en mer en même temps que leur routine commerciale pour tester l’efficacité des casiers associés à la lumière.

Dans les bassins expérimentaux de ILVO, les réactions des tourteaux et des bouquets à la lumière ont été observées : attrait, aversion ou inaction.

Le témoin a consisté à placer un tourteau face à un casier sans lumière. Pour le test, une lumière blanche constante a été suspendue à l’intérieur du casier. La position du tourteau a été observée au fur et à mesure du temps.

Leur déplacement des bouquets a été suivi depuis un compartiment central vers un compartiment témoin sans lumière et 3 compartiments latéraux éclairés. Des lumières blanches, bleues et vertes constantes ont été testées ainsi que des lampes UV.

Les résultats obtenus ont permis d'émettre des hypothèses à confirmer en mer.

Quatre types de casiers ont été conçus pour améliorer leur performance et cibler différentes espèces, dont certaines habituellement pêchées avec d’autres engins de pêche.

Ils ont été utilisés pour cibler les crustacés de valeur commerciale (tourteau, crabe vert, étrille, homard européen…). Des ajustements ont été effectués selon l’étude Enever et al. (2022) pour faciliter la capture des coquilles Saint-Jacques, habituellement pêchées à la drague.

Le ScallopEye© (vendu par Fishktek marine) a servi d’entrée adaptée aux sens de nage des coquilles Saint-Jacques et de système de retenue. Un parloir, une chambre secondaire pour retenir les crustacés, a été inclus. Une trappe d’échappement a été ajoutée pour permettre aux coquilles Saint-Jacques inférieures à 11 cm de sortir (article 2 de la délibération N°39/2020 du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Hauts-de-France).

Il est équipé d’un petit maillage de 1,5 cm et d’un fond plat lesté (résistance au courant).

Les casiers à seiche de forme ronde ou rectangulaire possédés par les pêcheurs ont été utilisés.

Il a été conçu à partir de casiers à seiche rectangulaire. Le maillage a été rendu plus petit pour mesurer 2 cm au lieu de 4 cm afin de correspondre à la taille plus petite des encornets observés au large de nos côtes. Habituellement, les encornets sont pêchés au chalut de fond et à la senne.

Cinq fileyeurs caseyeurs adhérents se sont portés volontaires pour effectuer les expérimentations en mer.

La taille des filières optimale pour la collecte des données a été définie en amont avec les pêcheurs et ILVO. Nous avons opté pour des filières de tailles réduites pour limiter les contraintes et favoriser leur activité commerciale, tout en assurant une collecte de données suffisante.

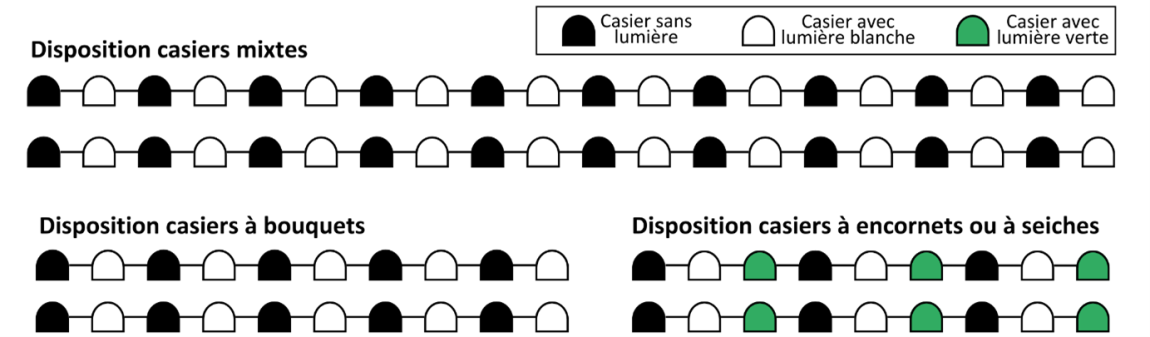

Les pêcheurs ont été guidés pour la constituer les filières tests suivantes :

- 2 filières de 20 casiers mixtes alternés entre témoins et lumière blanche.

-2 filières de 10 casiers à bouquets alternés entre témoins et lumière blanche.

- 2 filières de 9 casiers à bouquets alternés entre témoins, lumière blanche et lumière verte.

- 2 filières de 9 casiers à seiche alternés entre témoins, lumière blanche et lumière verte.

Schéma des filières tests constituées

Des réunions techniques ont été réalisées pour former les pêcheurs à la collecte autonome des données en mer. En complément, ILVO a ponctuellement embarqué avec certains équipages.

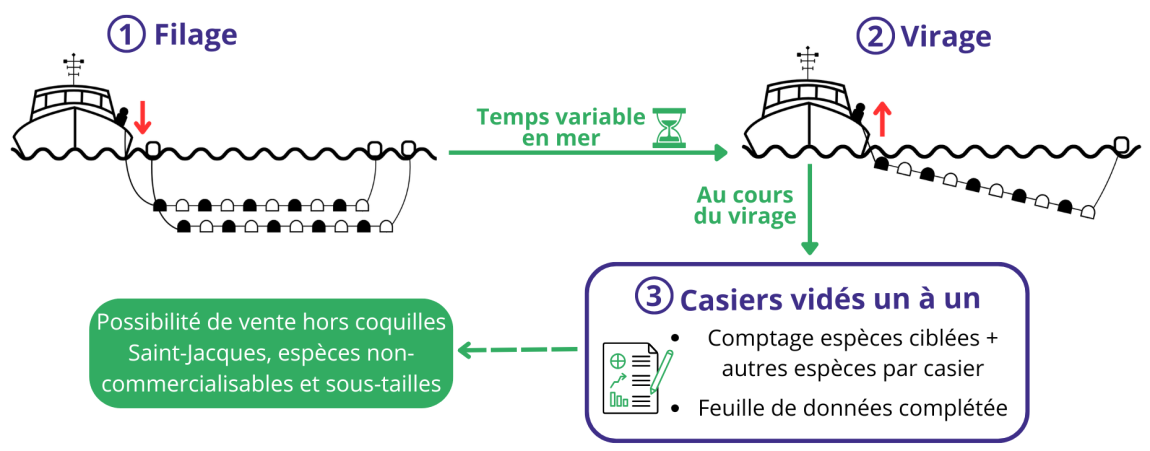

La méthode détaillée ci-dessous a été appliquée par chaque pêcheur. Dans un premier temps, le filage a consisté en la pose des filières sur le fond. Quelques jours plus tard, le pêcheur est revenu sur la zone pour effectuer le virage, c’est-à-dire la remontée des casiers à bord.

Les casiers d’une filière ont été remontés et vidés un à un. En même temps, un membre de l’équipage a compté les espèces par casier et rempli une feuille de résultats. Après un tri à bord, les individus de tailles inférieures à la réglementation et les espèces non ciblées par l’étude ont été remis à l’eau.

Schéma du protocole de collecte des données POLUX

Enfin, la chargée de projet du FROM Nord a recueilli les feuilles de résultats ainsi que leurs observations de terrain.

Les expérimentations sont en cours de finalisation. Les résultats de l’étude seront communiqués en janvier 2026 après des analyses statistiques.

Pour plus d’information:

Téléchargez le flyer du projet : Lien du document

Contactez Sarah WERQUIN s.werquin@fromnord.fr

Ce projet porté par le Parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale en partenariat avec le From Nord. Il est financé par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche à 80 % et France Filière Pêche.

Contexte :

L’Académie des Sciences des États-Unis a estimé l’apport total de débris marins liés à la pêche (engins de pêche : filet, casier, …) dans les océans à approximativement 640 000 tonnes par an (soit environ 6 % des détritus plastiques marins). A l’échelle mondiale, le seul secteur de la pêche consomme près de 1,5 millions de tonnes de textile technique par an, ce qui représente 2 milliards d’euros (source DGIS). En France, ce marché représente 40 milliers de tonnes pour 126 millions d’euros. L’utilisation d’engins de pêche biodégradables pourrait donc diminuer les l’accumulation de macrodéchets et microdéchets en mer.

Méthode :

Ce projet comporte 3 phases.

La conception du filet biodégradable, réalisée par Seabird est suivie pour chaque prototype par des tests de vieillissement des filets en mer et des tests en conditions réelles de pêche, coordonnés par Nautique Conseil.

Le premier prototype testé de juin à novembre 2020 à Boulogne sur Mer par Jérémy Devogel, patron du Néreïdes II est prometteur. Il a permis l’élaboration d’un second prototype se rapprochant d’avantage du filet classique.

Les fileyeurs de Boulogne-sur-Mer et du Tréport seront mobilisés pour utiliser 30% de filets biodégradables dans leur engin de pêche durant les saisons estivales 2021 et 2022. Un test similaire est également prévu pour la saison hivernale 2021-2022 avec la participation d’un fileyeur de Fécamp.

Les données recueillies permettront d’analyser le comportement du filet dans l’eau et son caractère pêchant selon les différentes modalités de pêche.

L’émergence d’une filière de valorisation des filets biodégradables en fin de vie est étudiée en parallèle par Take a Waste avec des tests de compostage et méthanisation à l’échelle locale.

Une troisième phase d’étude de mise sur le marché est réalisée par Guillaume Dupont Ingénierie Navale dans le même temps afin d’estimer la demande potentielle et la faisabilité d’une production industrielle.

Les résultats de TEFIBIO sont disponibles sur le site du projet :

https://parc-marin-epmo.fr/tefibio